ご朱印奉製処

デザインの作成から箔押し墨書まで

全て神職自らが行っている

類い希なるご朱印

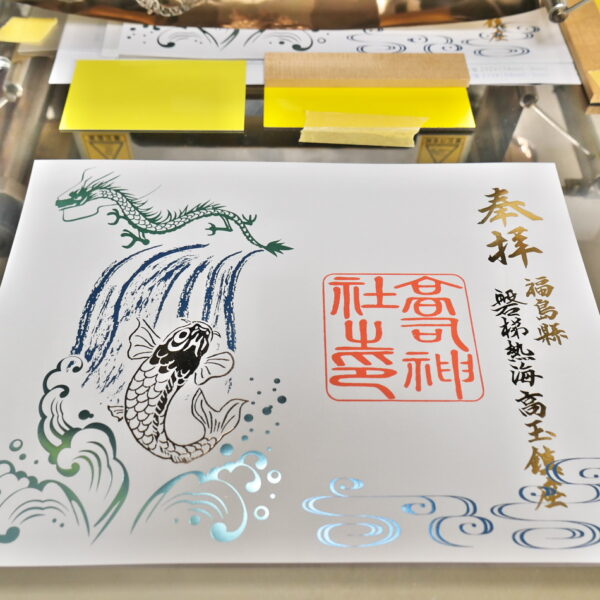

令和6年5月「登竜門」の奉製風景

基本の工程

金型の製作

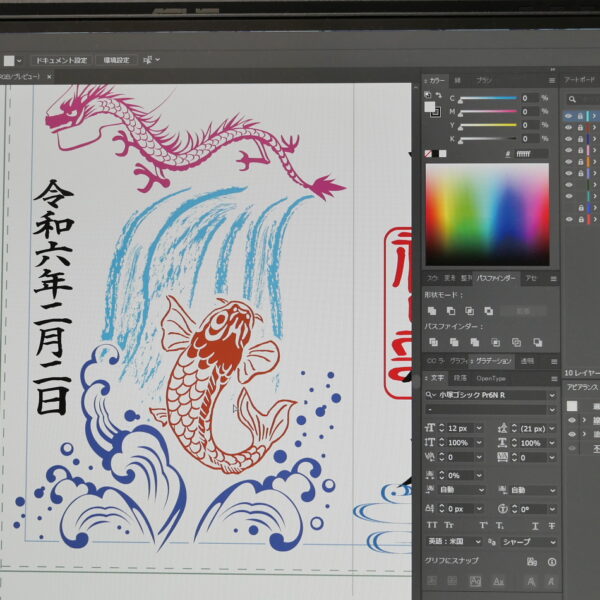

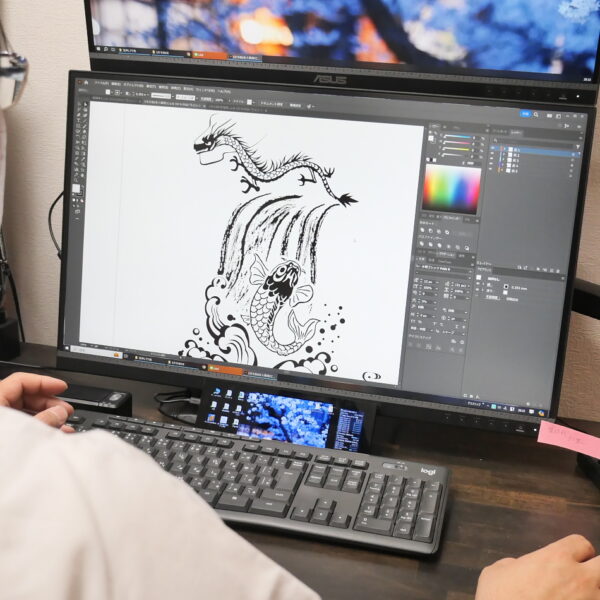

1、絵柄の作成

最初からデザインを描く時もあれば、複雑なデザインの場合には絵柄を購入しています。

しかし、多色で描かれ・線幅が細かったり・塗り面積が多いなど、箔押しの金型(凸版)にそのまま使用することはできません。

購入した絵柄は主にアウトラインを流用し、細部のほとんどは描き直しています。

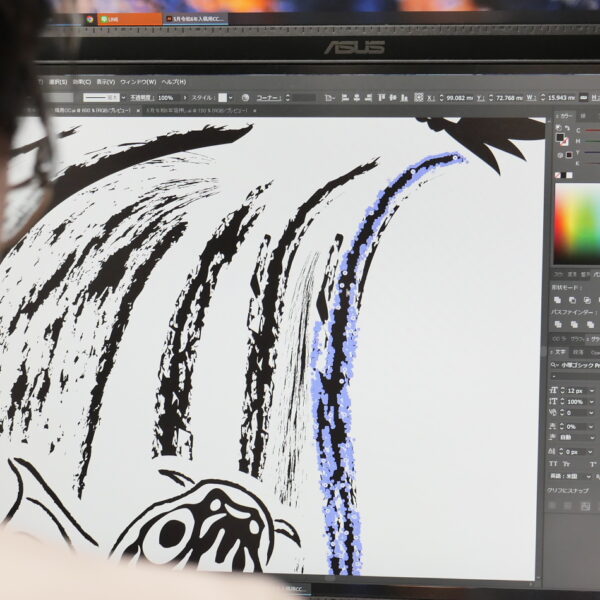

2、箔押し金型用にデータ変換

絵柄データを、製版会社へ入稿できるデータに作り直します。

無駄な線画が入っていないか確認し、重なり順序・デザイン周囲の余白などを考慮して、パーツ毎に白黒2色に作り変えます。

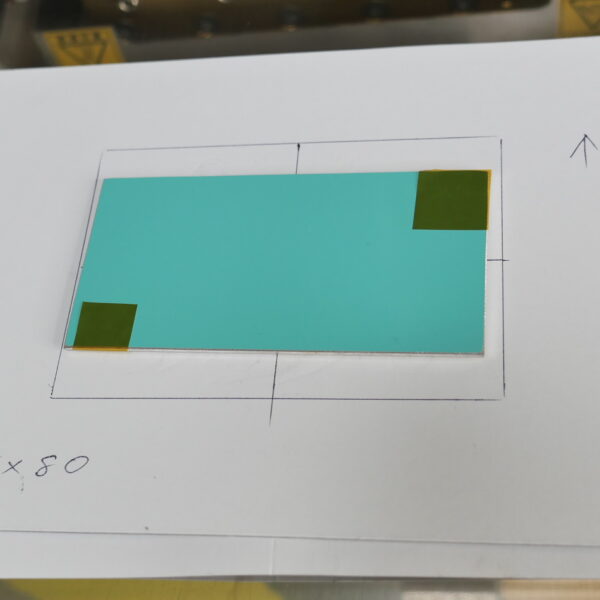

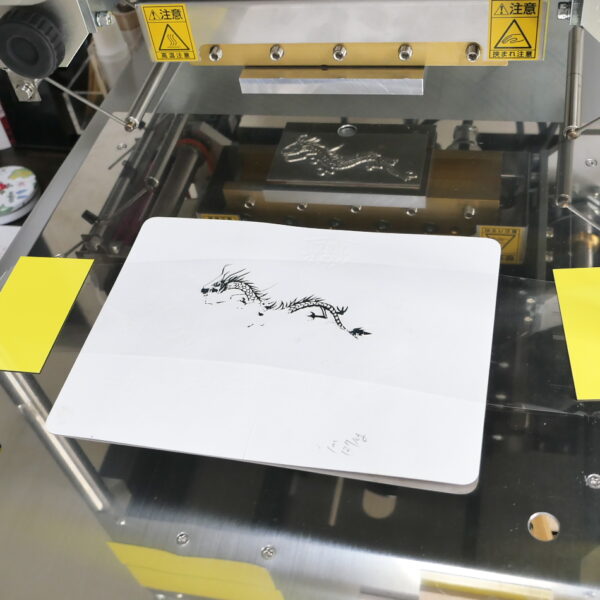

3、入稿データの印刷確認

入稿データの最終確認は、印刷した紙をレイヤーのように物理的に重ね合わせ、サイズ・重なり等のミスが無いか確認します。 画像は印刷した「紙」です。

4、金型納品

金型の材質はマグネシウム板や銅板です。令和6年5月の「登竜門」は、絵柄に5枚、文字に2枚の版を使用しています。 滝の水しぶきのような細かい表現は、「消しゴムはんこ」では出せません。

【箔押しとは】

別名「ホットスタンプ」とも呼び、金属を薄くたたき伸ばした「箔」を熱と高い圧力を用いて転写する特殊印刷加工です。

【スタンプ設定の基本】

温度×圧力×加熱時間の3つの要素で成り立ちます。バリ・カスレ・詰まり無く綺麗にスタンプできる値を見つけます

・温度、100℃~175℃

・圧力、~約1,000Kg(大型機~10トン)

・時間、0~0.5秒

箔押し

1、版の取り付け

熱と圧力で接着する「ボンディングテープ」を使い、版を熱版に取り付けます。

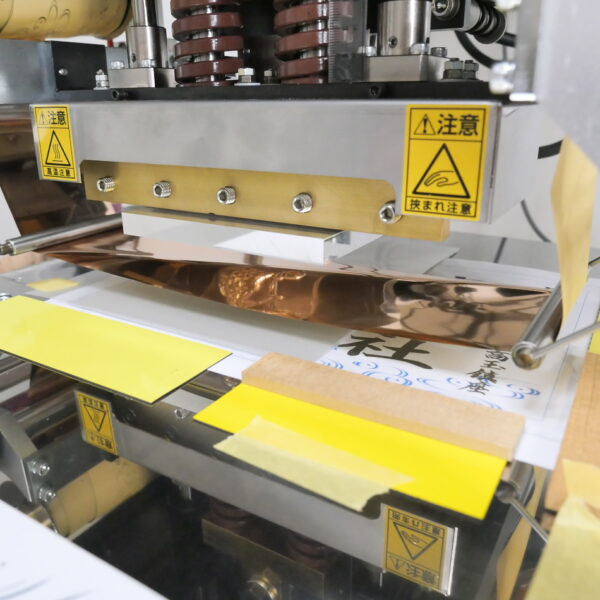

熱版を降ろし定着させます。この機械は約1,200Kgまで加圧できる卓上型、最大スタンプサイズは20Cm×10Cm。

2、位置合わせ

透明のフィルムに1回スタンプし、金型の取り付け位置をマーク。ガイドになる下絵にフィルム重ね、位置を割り出します。

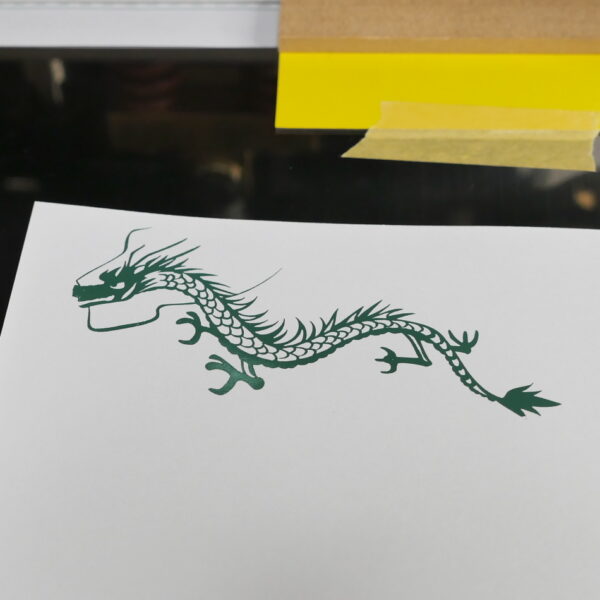

3、試し押し

面積に応じた圧力、加圧時間を感覚で割り出し、1ショット。

ベタ塗り面が多ければ圧力と加熱時間を増やします。 初回、盛大に目詰まりしました。

4、ムラ取り

圧力と加圧時間を調整し絵柄がハッキリでるよう調整します。それでも微妙な高さの違いでカスレが出てくる箇所が発生します。

足付近のカスレ部分に適当なサイズの薄紙を貼り込みます。更に微調整をして8ショット目で完了。

版が大きいとこの調整に1時間近くかかる場合もあります。

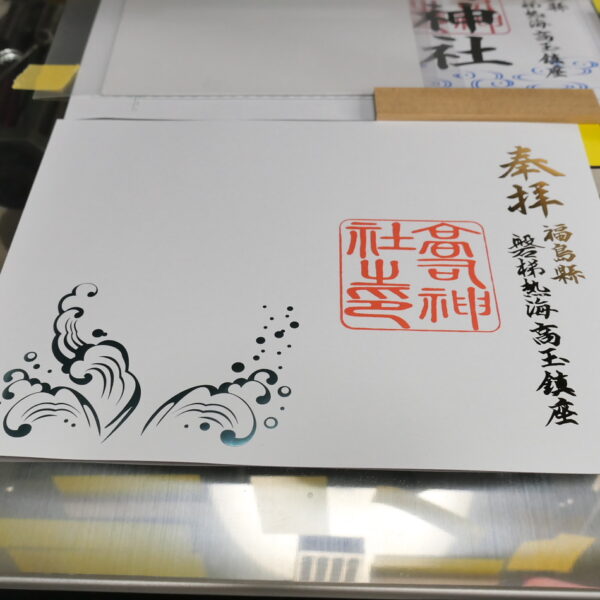

5、本番押し

セッティングの完了した「竜」を1枚づつ手差しでスタンプしていきます。

既に「金文字」と「水しぶき」のスタンプが済んでいます。

機械は両手でスイッチ操作するため動作中の画像がありません。

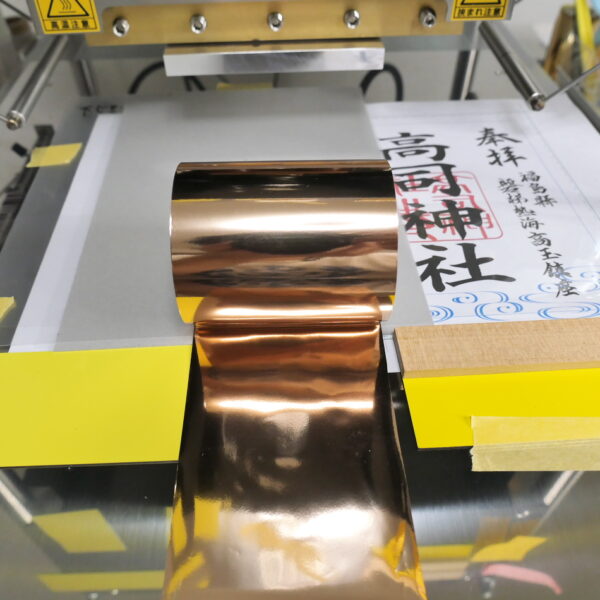

6、1~5を繰り返し行う

竜が終わり、次は鯉のスタンプ。

先ほどの1~5の要領で残りの版全てをスタンプします。

鯉に使用する色は「ピンクゴールド」。配色はすぐ決まる時があれば、なかなか決まらない時もある、悩み要素の1つです。

詰まりやカスレが出ないよう微調整し、本番押しです。鯉に使用する色は「ピンクゴールド」。配色はすぐ決まる時があれば、なかなか決まらない時もある、悩み要素の1つです。

墨書、朱印

完成

全ての絵柄が刷り上がった後、宮司が墨入れ朱印を捺印します。

(朱は撮影用に先に押してあります)

【こだわりのご朱印】

現在主流の「箔押し朱印」の表現方法は、大きく2通りあります。

1つめは、ワンポイントサイズ1~2個の絵柄を1~2色の箔で表現する方法

2つめは、絵柄を予め印刷した紙に、更に箔押しする方法です。

こちらは「フルカラー+箔」の組み合わせで豪華な装飾が可能。更に、箔のカスレやピンホール、箔詰まりや少しのバリが生じても下絵があることにより目立ちません。

当社は質の高い白紙に

2色以上の箔をふんだんに刷り上げ

高級感を一層引き出した

他では真似できない箔押しご朱印です